Supercell,这家曾以《部落冲突》、《皇室战争》等作品横扫手游市场的巨头,如今却在新作《MO.CO》上玩起了“全邀请码”的把戏。说是创新,我看更像是江郎才尽的遮羞布。六年磨一剑的《爆裂小队》折戟沉沙,不到一年又匆忙推出《MO.CO》,Supercell的焦虑肉眼可见。更可笑的是,他们竟然天真地以为靠着“邀请码”就能颠覆手游发行逻辑?简直是异想天开!

且不说这种饥饿营销的套路在互联网时代早已烂大街,单就Supercell这次的“全邀请码”策略,就充满了对自身品牌光环的迷之自信。仿佛只要打上Supercell的标签,玩家就会像闻到血腥味的鲨鱼一样蜂拥而至。然而,现实是残酷的,市场不会惯着任何一家公司,哪怕它曾经再辉煌。

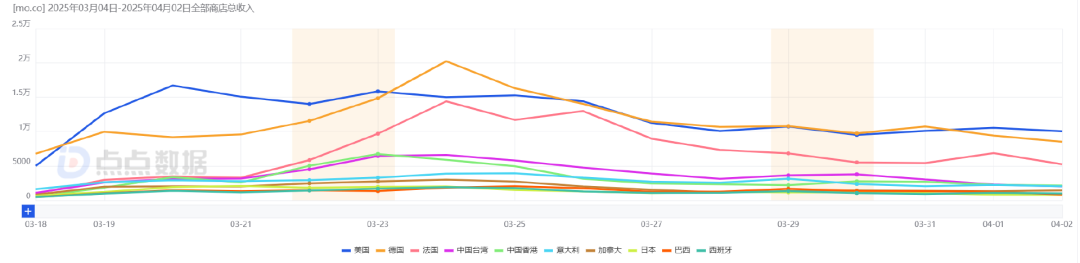

点点数据的报告冷冰冰地摆在那里:截至4月2日,《MO.CO》双端预估累计收入(扣除平台分成)超过90.1万美元,约合人民币653.6万元。这数据,对于Supercell这种级别的公司来说,简直是丢人现眼!美国市场贡献了最高的收入,占比超过21.75%,德国紧随其后,占比超过20.37%。但这又有什么意义呢?加起来还没到一半,剩下的市场一片惨淡,只能用“乏善可陈”来形容。

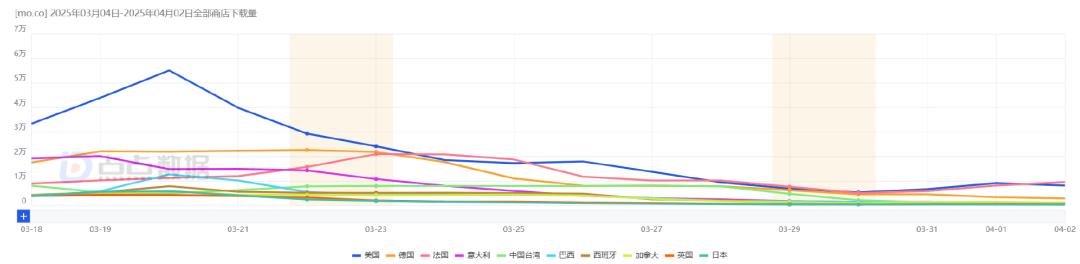

下载量方面,截至4月2日,《MO.CO》双端预估累计下载达153.1万。美国、德国、法国位列前三。看似不错,但仔细一想,这是Supercell啊!随便一款游戏不都应该是几百万、几千万的下载量起步吗?153.1万,只能说是勉强及格,连“优秀”都算不上。

DataEye-ADX的数据更让人哭笑不得,《MO.CO》严格去重后仅投放191组素材,而且还是在测试期间投的。上线前,完全没有任何买量动作。Supercell这是有多抠门?还是说他们已经放弃治疗,准备用爱发电了?

153.1万下载量,653.6万元收入,Supercell竟然还恬不知耻地宣称这是“零买量”的胜利?简直是自欺欺人!对比一下《爆裂小队》,人家首周就斩获3000万下载量和1亿元流水。《MO.CO》呢?只有前作的5%!Supercell还自我安慰说利润率高,那是因为他们把营销费用压到了极致。但这种牺牲用户规模换来的利润,根本就是饮鸩止渴!更可悲的是,解除48小时主播独占邀请码限制后,美国等主要市场的免费榜排名就出现了持续性下滑。这说明什么?说明这种模式根本就不可持续!Supercell的“邀请码”实验,从一开始就注定了失败。

Supercell的“全邀请码模式”并非什么高明的创新,而是一套精心设计的层层剥削体系。他们把游戏上线分成了三个阶段,每个阶段都充满了算计。

第一阶段:官方创作者独占期(前48小时)。这摆明了就是利用KOL的影响力来造势。Supercell签约的那些头部主播,摇身一变成了“邀请码”的垄断者,粉丝们为了玩游戏,只能乖乖地去看直播、刷礼物。而Supercell呢?只需要拿出5%的消费分成,就能坐享其成。

第二阶段:玩家裂变期(48小时后)。稍微放开一点口子,让玩家自己去拉人头。每个玩家最多邀请3个人,看起来是给了玩家参与感,实际上是把营销成本转嫁给了玩家。玩家为了炫耀、为了满足虚荣心,会不遗余力地去邀请自己的朋友。Supercell又一次躺赢。

第三阶段:长尾蓄水期(上线一段时间后)。眼看热度不行了,才不情不愿地开放官网排队申请。但这时候,玩家的热情早就被消耗殆尽了。能坚持排队下来的,要么是死忠粉,要么是闲得没事干的人。Supercell的目的很简单:蚊子再小也是肉,能捞一点是一点。

“全邀请码模式”的利弊在社交媒体上暴露无遗。与其说是利弊,不如说是Supercell的一厢情愿和残酷的现实。

Supercell的“全邀请码模式”根本就不是什么“买量内卷破局”的新思路,而是一条彻头彻尾的死胡同。它暴露了Supercell在创新上的黔驴技穷,也暴露了他们对市场认知的严重偏差。

这种模式或许能让Supercell在短期内省下一些营销费用,但长期来看,只会损害他们的品牌形象和用户基础。一个靠“邀请码”才能玩的游戏,注定是小众的、自嗨的。它无法真正触达大众用户,也无法建立起一个健康的游戏生态。

Supercell还延续了他们“不卖数值”的设计传统,把盈利点放在外观装饰系统上。这种模式需要庞大的活跃用户基数支撑,而“邀请码”模式恰恰限制了用户规模的扩张。这就像是建造了一个豪华的宫殿,却没有足够的居民来填充它,最终只会变成一座空城。

Supercell还嘴硬说这次是“非软启动的永久性运营”,摆明了就是不想承认自己的失败。他们还指望着运营满月后,通过调整策略来挽回局面。但亡羊补牢,为时已晚。

国内厂商如果还对Supercell的“全邀请码模式”抱有幻想,那就趁早醒醒吧!这种模式根本不适合国内市场。国内市场竞争激烈,用户获取成本高昂,但买量依然是获取用户的最有效方式。

与其把希望寄托在虚无缥缈的“社交裂变”上,不如老老实实地做好产品,优化买量策略。与其把预算的20%-30%拿出来培育核心创作者生态,还不如把这些钱投入到游戏研发和推广上。

在这个流量为王的时代,酒香也怕巷子深。没有足够的曝光,再好的游戏也会被埋没。所以,国内厂商们,别再做梦了,老老实实买量吧!这才是王道!