曾经风光无限,被誉为“以太坊杀手”的古老公链 EOS,在历经 7 年的风雨后,最终选择了更名 Vaulta,并宣告放弃了曾经打造百万 TPS 的宏伟蓝图,转而投向 Web3 银行业务的怀抱。回首往昔,那 42 亿美元的巨额融资、21 个超级节点激烈角逐的盛况、以及百万 TPS 的乌托邦式宣言,如今都已成为历史的碎片,拼凑出一个区块链史上最为昂贵的理想主义实验。

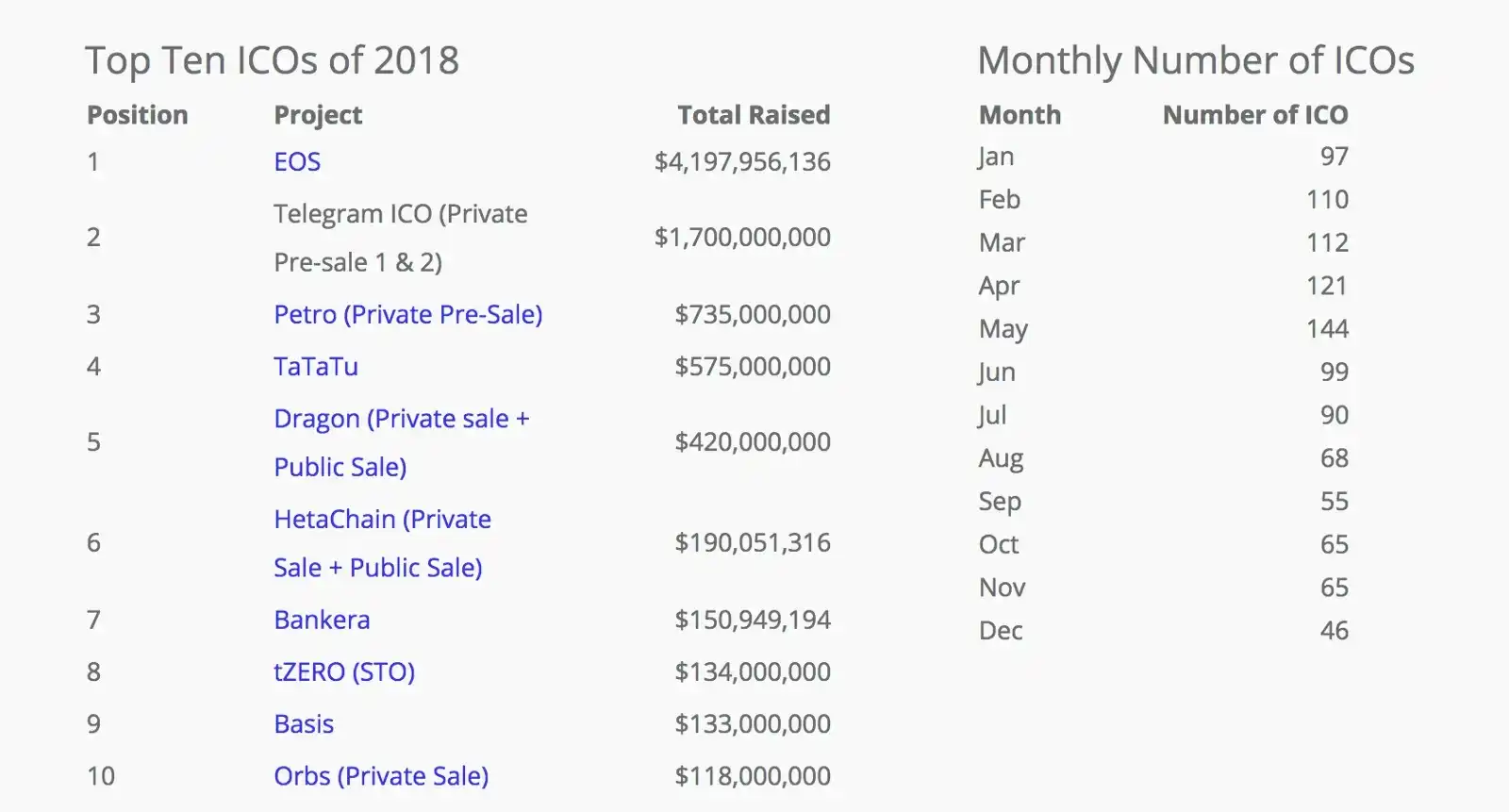

2017 年,区块链行业正值最为狂热的上升期。比特币价格一路飙升,以太坊智能合约的出现彻底颠覆了加密世界。ICO 模式更是风靡一时,无数项目如雨后春笋般涌现,试图构建一个“去中心化的未来”。

在这场资本的盛宴中,EOS 以“区块链 3.0”的旗帜横空出世,高调宣称要“取代以太坊”。它的白皮书描绘了一个近乎完美的理想国:百万 TPS,彻底解决比特币和以太坊的扩展性难题;零手续费,用户无需承担高昂的 Gas 费用,链上交易如同云端应用般流畅;超快出块,由 21 个超级节点负责打包交易,摆脱矿工竞争的束缚;以及一个区块链超级计算机,让去中心化应用(DApp)真正走进现实。

创始人 BM(Dan Larimer)是 EOS 最具号召力的名片。在技术圈,他被视为天才——早在比特币诞生之初,他就曾建议中本聪修改共识机制,认为 PoW 效率低下。之后,他创立了 BitShares 和 Steemit,一度成为币圈最知名的工程师之一。然而,BM 并不仅仅是一位技术极客,他更怀揣着乌托邦式的理想主义,坚信区块链能够改变一切,而 EOS 将会是人类社会结构的终极解决方案。

一位天才 CTO,加上一流的营销团队,EOS 的野心昭然若揭。2017 年 6 月 26 日,EOS 启动了长达一年的众筹计划(相比之下,大多数 ICO 的融资周期仅为几周到几个月)。

全球投资者蜂拥而至,在短短 24 小时内便筹集了 1.85 亿美元。最终,EOS 成功募集 42 亿美元,成为币圈有史以来规模最大的一次融资,远超同期所有项目,甚至是以太坊的 1850 万美元。

42 亿美元,让 EOS 一跃成为币圈的超级巨头。

2018 年 4 月,EOS 的价格从 5 美元飙升至 23 美元,月涨幅高达 360%,市值也迅速跻身全球前五,仅次于比特币、以太坊、瑞波币和比特币现金。媒体铺天盖地地宣传,诸如“EOS 将成为首个万亿市值加密货币”、“BM 是下一个中本聪”等标题刷爆了各大平台。甚至连以太坊的开发者们也开始感到焦虑,担心 EOS 的崛起会威胁到以太坊的地位。

在那一年,EOS 甚至还未上线主网,就已经成为了币圈最炙手可热的明星。在 FOMO(害怕错过)情绪的驱动下,EOS 被认为是“下一代以太坊”,甚至有人预测它的价格将达到 1000 美元。

超级节点竞选成为了全球瞩目的焦点,李笑来、老猫等“教父级”人物纷纷高调入场,交易所、矿池、温州资本,甚至是传统基金也蜂拥而至——这场竞选也被誉为“区块链的华尔街 IPO”。中、美、韩三国节点展开了激烈的“币圈国家战争”,韩国社区甚至喊出了“不投不是韩国人”的口号,李笑来的硬币资本手握 4 个节点票仓,温州帮带着 8 位数的 EOS 入场扫货。

42 亿美元的募资、明星项目的光环、黑马公链的潜力、以及万众瞩目的期待,BM 去香港时项目方豪车接送的场面,一切都显得那么美好。然而,在这场盛宴之下,所有的一切都建立在一座用代码和美元堆砌而成的巴别塔之上。

在一片狂热的氛围中,问题却已悄然浮现:

EOS 的投票系统被质疑容易被大户控制,超级节点的去中心化程度备受质疑;主网上线后,各种技术问题层出不穷,开发者开始质疑 EOS 的稳定性;交易所和资本巨头的深度介入,使得超级节点选举变得不再公平,社区中开始出现不同的声音;BM 在主网上线后频繁修改治理机制,引发了社区的混乱。

然而,当时的市场仍沉浸在狂欢之中,所有的质疑声都被“EOS 即将改变世界”的口号所掩盖。在那个黄金时代,所有人都坚信 EOS 将会成为未来的霸主,甚至是区块链行业的最终形态。然而,现实远比梦想残酷,谁也没有预料到,这个曾经被寄予厚望的项目,会在短短几年内跌落神坛。

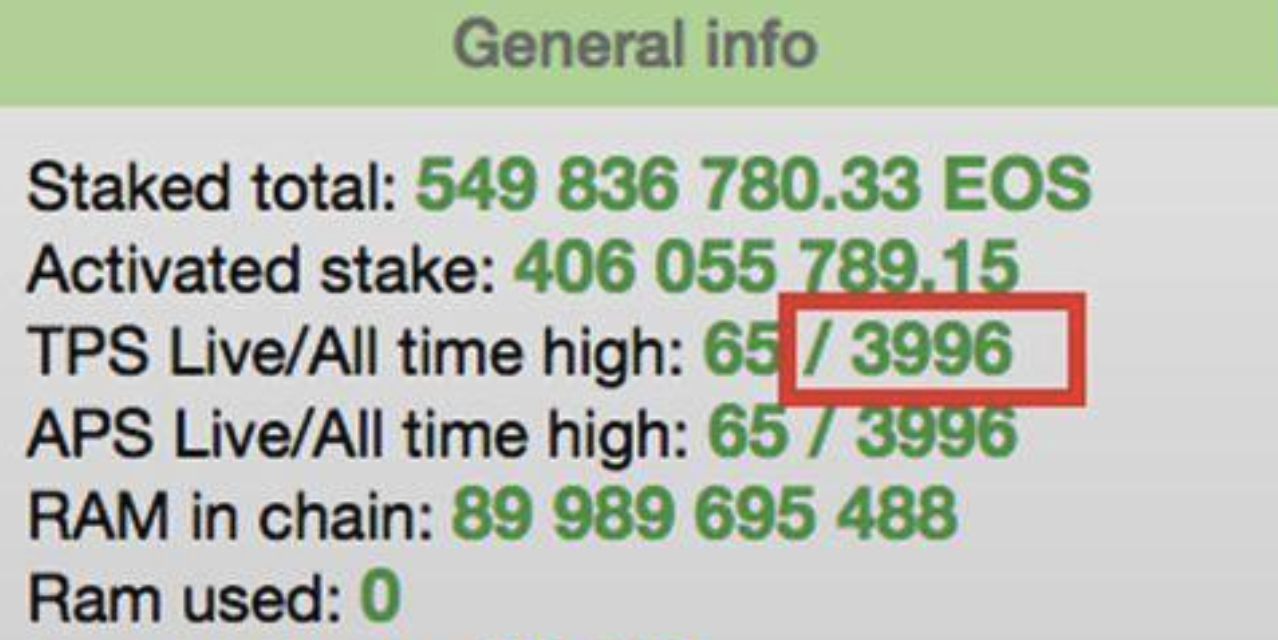

区块链当时面临的最大难题便是扩展性,即如何在短时间内处理更多的交易。比特币网络每秒仅能处理 5、6 笔交易,以太坊稍好,但也只能达到每秒 20 笔左右。这些都远不能满足区块链应用的需求。

正是在这种背景下,EOS 宣称的百万 TPS 引发了人们的狂热。要知道,在天猫双 11 的零点,每秒交易量最高也仅十几万。

然而,在 EOS 主链启动 4 个月后,其最高 TPS 仅为 3996,与当初宣传的百万 TPS 相去甚远。

EOS 的实际表现远低于预期,而与此同时,以太坊通过 Layer 2 扩展方案逐步提升性能,BNB 链、Solana 等竞争对手也迅速崛起,EOS 的“性能优势”被彻底抹平。

人们逐渐发现,所谓的“百万 TPS”不过是一场精心设计的文字游戏——BM 悄悄地给这个数字加上了一个前提:必须依赖无限扩展的侧链生态。按照他的设想,如果一条链能处理 4000 笔交易,那么 100 条侧链并行就能实现 40 万 TPS。但现实却是,截至 2023 年,EOS 生态仅有 3 条侧链上线,其中两条因开发者撤离而沦为“鬼链”。BM 本人对此的回应,是转头在推特上宣布“正在研究抗通胀算法”,而此时 EOS 的市值已跌出前 20 名。

难用,是 EOS 最核心的问题。

最初,EOS 以免费转账击中了用户的痛点。然而用户很快发现,虽然 EOS 转账不需要手续费,但必须用代币抵押兑换 CPU 资源。当网络拥堵时,转账 10 个 EOS 甚至需要抵押价值 5 个 EOS 的 CPU——这本质上是对用户资金的变相冻结。2020 年的一场 DApp 流量高峰中,2000 个 EOS 仅能兑换 1.3 秒的 CPU 时间,普通用户需要反复操作十余次才能完成一笔转账。

此外,BM 还设定了一个 RAM 供应上限,导致市场炒作 RAM,RAM 价格暴涨 100 倍,开发者不得不花费高昂的成本购买存储资源。2018 年,一些投机者开始囤积 RAM,短短几个月内,RAM 价格从 0.01 EOS/KB 暴涨至 0.9 EOS/KB,严重影响了 DApp 开发,许多新项目直接放弃了 EOS。

最终,这种资源管理模式使得 EOS 的用户体验甚至比以太坊还要糟糕:在以太坊上,用户可以直接支付 Gas 费完成交易;但在 EOS 上,用户必须先学习复杂的资源抵押机制,甚至要花大价钱购买 CPU 和 RAM,导致 DApp 生态发展严重受阻。

站在今天的视角来看,我们其实很难理解,在用户体验如此糟糕的情况下,2018 年底 2019 年初的 EOS 却经历过一次爆发期:以链上菠菜为主的 DApp 在 EOS 上非常火热。

2018 年 12 月 24 日的数据显示,在过去一周,综合对比 ETH、EOS、TRON 三大公链的 DApp 生态情况:总用户量 (人):EOS(75,346) > TRON(45,777) > ETH(33,495);总交易次数 (笔):EOS(23,878,369) > TRON(13,803,322) > ETH (413,019);总交易额度 (美元):EOS(345,489,773) > TRON(135,201,171) > ETH(44,272,856);

这说明在当时,EOS 确实被社区寄予了厚望,其生态繁荣度也超越了 ETH 和 TRON。或许正是因为这“南柯一梦”,才让如今的币圈老玩家回忆起 EOS 时总是如此唏嘘。

当然,现在谈论治理,似乎只会让人觉得可笑。但在当时,EOS 的治理模式曾被寄予厚望。BM 坚信,在他精心设计的模式下,21 个节点会让 EOS 网络远超以太坊。

他认为这个网络中会有 2⁄3 的好人,所有人都向善而行,节点作恶会被用户投票踢出去,这将会是一个完美的乌托邦。然而事实证明他太过天真。

EOS 主网上线 3 个月后,节点之间的相互贿选已经成为了潜规则。为了获得 EOS 的区块奖励,大户和节点之间的互投无人可以阻止。但这还不是最夸张的,节点自身的作恶行为才更加荒诞。

EOS 的机制是 21 个超级节点轮流出块。当时,一名用户的资金被黑客盗走,处理办法是 21 个节点将黑客地址设置为黑名单,使其无法转账。这本是正常且简单的操作,但有一个节点当时并没有进行设置。于是,黑客便在这个节点出块的时间里,将资金成功转移。这件事情就这样不了了之。

BM 曾试图通过 EOS 宪法来约束这些行为,但很快发现宪法毫无约束力:由于超级节点本身便是贿选的受益者,他们根本没有动力去执行宪法规定的规则。仲裁机制完全形同虚设,没有任何实际的约束力。

2019 年,BM 彻底放弃了宪法治理,宣布 EOS 社区应该自由演化,不再干涉超级节点的选举方式。到了 2020 年,EOS 的超级节点已经沦为了交易所、矿池和资本财团的博弈场,普通持币用户的选票毫无意义。DPoS 本应是去中心化治理的典范,最终却变成了币圈版的权贵政治。

在治理问题上,EOS 还遇到了一个大问题:在 EOS 主网上线前,BM 提出了一个创新性的“EOS 宪法”,希望用代码 + 规则来约束网络上的行为。但在短短数月内,宪法经历了多次修改,社区的不满情绪也日益加剧。2018 年 6 月,EOS 最初的宪法允许超级节点仲裁交易,但由于滥用权力,BM 几周后便决定修改宪法,禁止节点干预交易。2019 年,BM 突然提出废除宪法,改用“用户合约治理”,社区陷入混乱,不知道 EOS 的治理规则到底会如何演变。这种不断变化的治理模式,让开发者和投资者彻底失去了对 EOS 的信任。

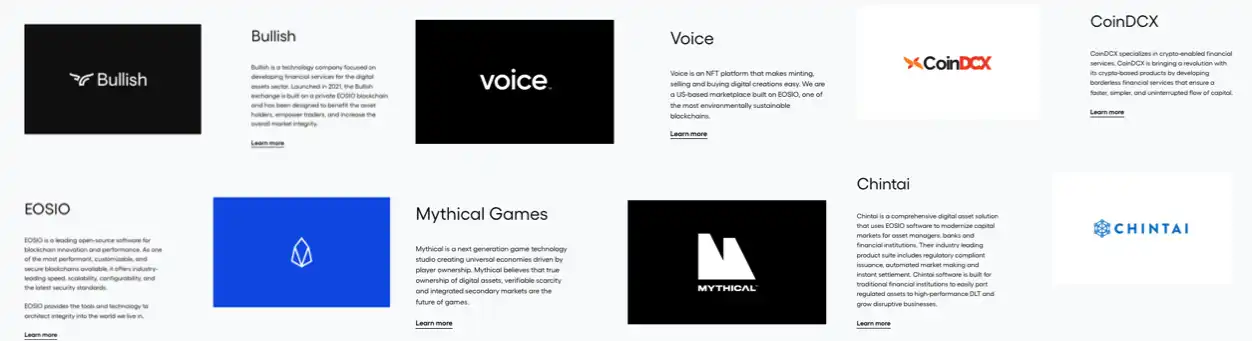

在这种危机时刻,BM 和 Block.one(EOS 的母公司)逐渐将注意力从 EOS 主链转移到了 EOSIO 软件上:BM 认为“区块链的未来在于企业级应用”,因此开始推广 EOSIO,让企业可以搭建自己的私有链,而不是专注于 EOS 公链的优化。EOS 主链的核心更新几乎停滞,许多关键性升级(如跨链、存储扩展)迟迟没有推进。

最终的结果是,EOS 的开发者生态急剧萎缩:以太坊社区活跃度高,DeFi、NFT 等应用爆发,而 EOS 的 DApp 开发者数量却逐渐减少。到 2022 年,EOS 的开发者每月流失近 100 人,甚至一些 EOS 浏览器、钱包项目直接关闭。

2019 年底,EOS 币价跌破 5 美元,次年最低跌至 1.8 美元,比历史最高点 23 美元暴跌超过 90%。当超级节点面临生存危机、开发者流失、市场流动性枯竭时,EOS 生态最需要的便是母公司 Block.one 的救援。

众所周知,Block.one 早期募集了 42 亿美元,成为了加密史上最大规模的融资事件。按理说,这笔资金完全可以支撑 EOS 的长期发展,扶持开发者、推动技术创新,让生态持续成长。然而,当 EOS 生态开发者哀求资助时,Block.one 却只甩出了 5 万美元的支票——这笔钱甚至不够支付硅谷程序员两个月的工资。

“42 亿美金都去哪儿了?”社区发出了质问。

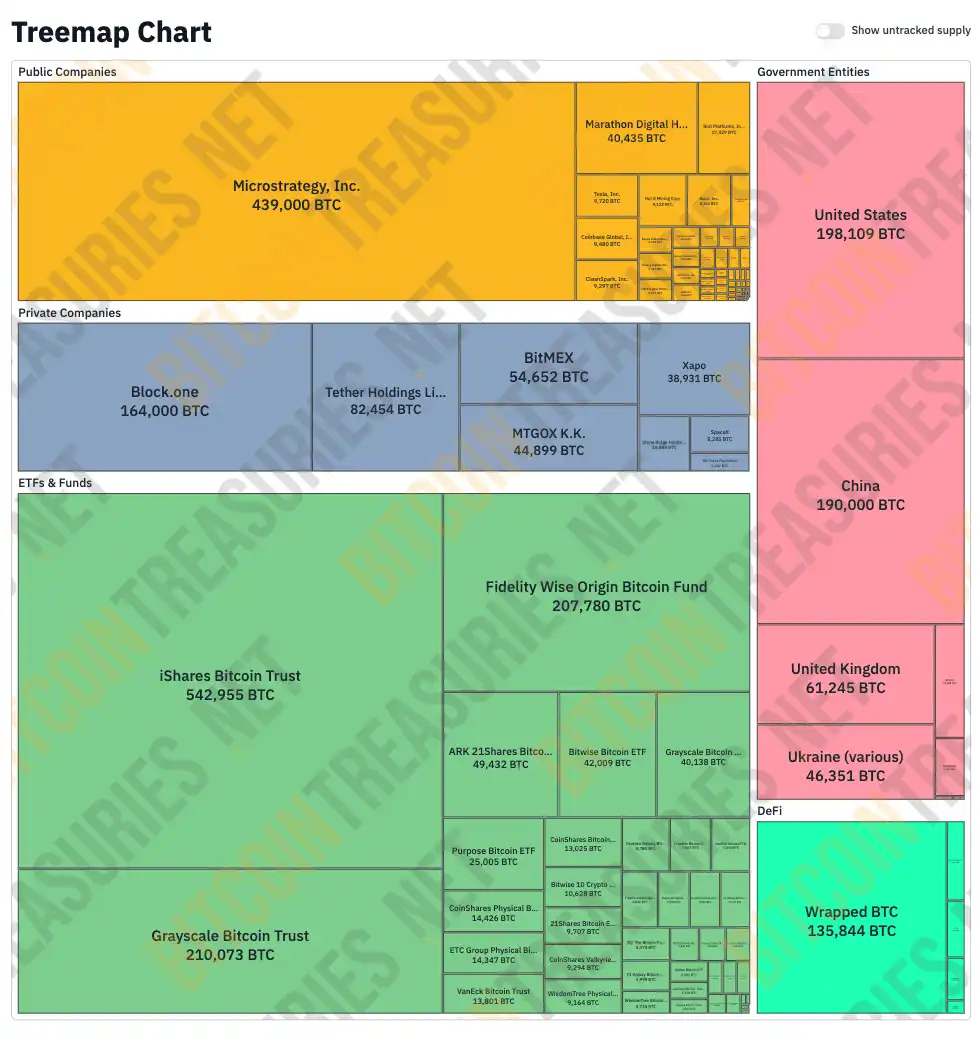

在 2019 年 3 月 19 日 BM 写给 Block.one 股东的邮件中,部分答案被披露:截至 2019 年 2 月,Block.one 持有的资产(包括现金和投资出去的资金)总计 30 亿美元。

在这 30 亿美元中,约 22 亿美元被投资于美国政府债券,在邮件中,这部分资产也被称为“可流动的法币资产(liquid fiat assets)”。

在公开信息中,可以找到一些投资项目的相关信息:游戏公司 Forte、NFT 平台 Immutable,以及美属波多黎各的度假酒店等。总而言之,这些投资的公司都有一个共同点:与 EOS 并没有太大的关系。

在 Bullish 还没有成为核心业务时,Block.one 手中还有一张王牌,即基于 EOSIO 智能合约部署的社交产品 Voice,这也是唯一一个与 EOS 有业务关系的产品。为了打造 Voice,Block.one 注资了 1.5 亿美元,此外,最大的一笔花销是用 3000 万美元买了一个域名,卖家正是前文提到的拥有最多比特币的上市公司微策略(MicroStrategy)。

但似乎是命运的诅咒,Voice 的第一场发布会持续了半小时,内容不及预期,引发了诸多失望,导致 EOS 币价应声下跌。大半年后,Voice IOS 版上线苹果商店当天又出现了各种故障和 Bdangsug,Voice 官网页面显示“错误 1020”,并称网站是“使用安全服务来保护自己免受在线攻击”。EOS 持有者们彻底失望了,而 Voice 也终于在 2023 年 9 月宣布将逐步关闭。

雷声大雨点小,似乎是 Block.one 投资项目的一贯作风。在此之后,Block.one 便没有再进行大规模的投资动作,开始了彻底的躺平。今天,Block.one 的账上躺着 16.4 万枚比特币,这意味着其身家从 2019 年的 30 亿美元增长到了现在的 160 亿美元,翻了五倍,堪称流动性管理大师。

没有任何实际的 DeFi、NFT、DApp 生态支持计划,相比之下,以太坊基金会、Solana 基金会不断补贴开发者,推动技术创新,而 Block.one 几乎什么都没做。

一位 EOS 的早期投资者在 Reddit 上愤怒地质问:“当初我们投资 EOS,是因为它承诺要颠覆区块链,而不是让 Block.one 拿着这笔钱去炒比特币!”

虽然目前 Block.one 是持有比特币数量仅次于微策略的公司,一共拥有 16 万枚 BTC,价值 160 亿美元。但丝毫没有从这些募集的巨款中得到任何支持的 EOS,就这样继续着下坡路。

Block.one 的治理混乱更是令人咋舌。Block.one 越来越像一个以 CEO BB 为核心的“家族企业”,而 BM 并不在这个家族里。

妹妹当 CMO:CEO Brendan Blumer 的妹妹 Abby 空降首席营销官,其唯一可见的“政绩”是将 EOS 品牌色从科技蓝改成了“更柔和的莫兰迪灰”。

母亲管风投:Blumer 的母亲 Nancy 执掌 EOSVC 风投基金,其领投的社交应用 Voice 上线一年用户不足 1 万,却耗资 1.5 亿美元。

BM 的傀儡戏:创始人 BM 在推特自曝“无权决策”,只能眼睁睁看着团队将资源倾注到企业级工具包 EOSIO——这个为沃尔玛等巨头定制的项目,与 EOS 主网毫无关联。

2021 年,社区发起“分叉起义”,试图切断 Block.one 的控制。EOS 基金会作为社区代表出面,开始和 Block.one 谈判。但在一个月的时间里,双方讨论了多种方案,但均未达成一致。最后,EOS 基金会联合 17 个节点,撤销 Block.one 的权力地位,将其踢出了 EOS 管理层。没有了母公司的 EOS,也越来越像个 DAO 了。

在 EOS 与 Block.one 分家后,EOS 社区为了当初筹集资金的归属权与其进行了长达数年的诉讼,但目前为止 Block.one 仍拥有资金的所有权和使用权。

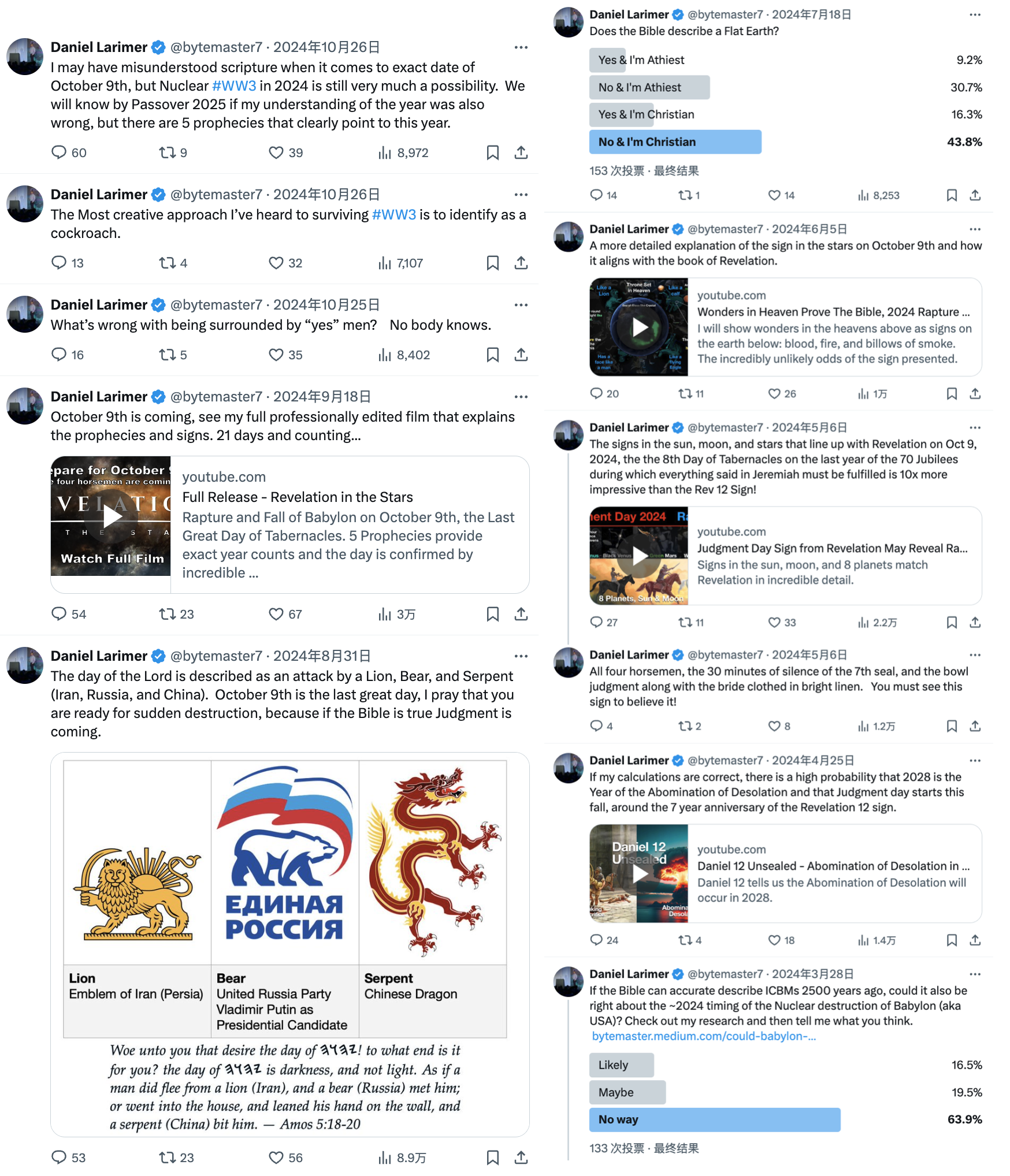

更可笑的是,自 2024 年以来,BM 的推特内容几乎不再涉及区块链,唯一的一次技术讨论只是零星提及数据库优化。相比之下,他的关注点已彻底转向神学的布道,内容高度集中于《圣经》解读、地缘冲突的世界末日预言,以及针对主流基督教的批判……

回望这场持续七年的加密史诗,EOS 的崩塌早已写满警示录:TPS 再高,资源模型再精巧,用户体验如果复杂到让普通人望而却步,一切都毫无意义。曾经的“以太坊杀手”最终还是死在了自己的经济模型、治理混乱、技术停滞的泥潭里。

EOS 的故事告诉我们,技术创新固然重要,但用户体验才是决定项目生死存亡的关键因素。一味追求高性能而忽略了易用性,最终只会让项目陷入“空中楼阁”的困境。区块链技术要真正走向大众,必须降低使用门槛,让普通用户也能轻松上手。

7 年前,EOS 众筹狂揽 42 亿美元,曾被认为是区块链史上最辉煌的融资奇迹;7 年后,它的故事却成为币圈最大的一场“笑料”。

最终,EOS 没有杀死以太坊,它先把自己杀死了。